Ausgabe Nr. 57 | paroli

Liebe Leser*innen,

schon mal Pharo gespielt? Das ist so eine Art Blackjack, erfunden irgendwo zwischen Venedig und Paris im 17. Jahrhundert. Heute kennt das Kartenspiel kaum jemand mehr, aber im 19. Jahrhundert war das Spiel so beliebt, in Europa und Amerika, soll es sogar das beliebteste Glücksspiel in den Saloons des Wilden Westens gewesen sein. Was uns allerdings geblieben ist, ist eine hübsche Redewendung, die sich auf einen Spielzug beim Pharo bezieht: Indem man nämlich die Ecke einer Karte umknickte, also ein „Paroli“ bog, konnte man seinen bereits errungenen Gewinn stehen lassen, an seinem Spielziel festhalten – und damit im besten Falle den Gewinn verdoppeln oder verdreifachen. Noch heute bedeutet deshalb „jemandem ein Paroli bieten“, so viel wie jemandem Widerstand entgegenzusetzen – oder wie es in Mayers Konversationslexikon von 1908 schöner heißt: „Jemandes Pläne durch unvermutete Maßnahmen zu vereiteln versuchen.“

Unser Spielziel steht: Wir wollen die bessere Gesellschaft für alle. In diesem Heft beschäftigen wir uns mit denjenigen, die ihren Einsatz für unser aller Freiheit und Rechte erhöht haben und dabei zum Teil große Risiken auf sich nehmen: Frenesys*, Vertreterin der LGBTQ+ -Organisation Ancoiris de Honduras, beschreibt die lebensgefährliche Situation für Transpersonen in ihrer Heimat und warum sie und ihre Organisation trotzdem weiterhin für Gleichberechtigung kämpft. Unsere Autorin Lea Claßen berichtet von Frauen in Raqqa, die unter der Terrorherrschaft des Islamischen Staats die syrische Revolution im Geheimen weitertragen. Jana Weidhaase und Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat wiederum berichtet von Menschen, die sich dem Abschiebewahn der Bayerischen Landesregierung widersetzt haben.

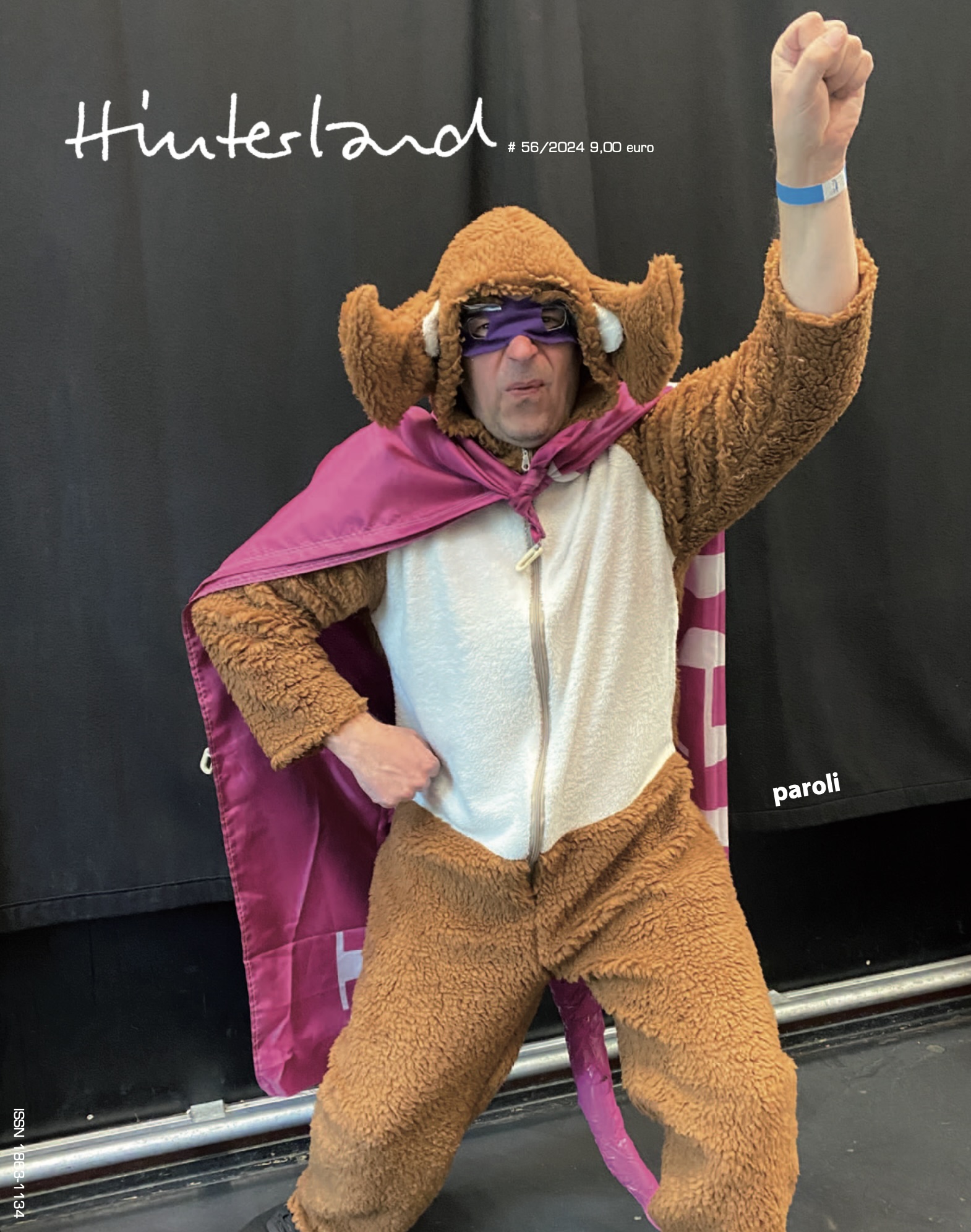

Wir schreiben auch darüber, was es bedeutet, den unerträglichen Zuständen vor Ort Paroli zu bieten: Irmela Mensah-Schramm kratzt seit fast 40 Jahren Nazisticker von den Wänden. Das Netzwerk Polylux unterstützt finanziell und beratend seit 2019 ändliche Vereine, Initiativen und Projekte der Zivilgesellschaft im Osten und kämpft für den Erhalt unserer Demokratie unter dem Aufstieg der AfD und anderer rechtsextremer Gruppen. Und wahrlich unvermutete Maßnahmen – um die Pläne der Bayerischen Regierung zu vereiteln – ergreifen Jan Fries und seine Mitstreiter*innen der Initiative JustizzentrumErhalten / AbbrechenAbbrechen!: Sie kämpfen nicht nur in Eisbärenkostümen um ein altes, heruntergekommenes Münchner Verwaltungsgebäude. Warum erzählen Sie uns im Interview. Wer nach all diesen Geschichten das widerständige Element in sich entdeckt hat und direkt mitmachen möchte, für den* hat die Hinterland natürlich eine Lösung parat: Alassa Mfouapon und Katharina Schwabedissen vom Bündnis Widersetzen erklären, warum dein Hintern auf der Straße den nächsten Parteitag einer rechtsextremen Partei verhindern sollte. Matthias Weinzierl berichtet vom großen Erfolg der Kartentauschaktion im Widerstand gegen die Bezahlkarte für Geflüchtete und warum deine 50 Euro die CSU zur Weißglut treiben sollten. Und zum Häkeln des Stinkefingers nach Bastelanleitung von Pezi Novi muss man nicht mal seine Wohnung verlassen. Wir hoffen, ihr helft uns auch weiterhin, die Pläne von Fascho und Friends zu vereiteln. Inspirationdafür findet ihr in diesem Heft.

Eure Zwiderwurzn von der Hinterland-Redaktion

Zu dieser Ausgabe