Ausgabe Nr. 48 | raum

Liebe Leser*innen,

es ist ein (T)Raum. Wie passend es doch ist, dass ausgerechnet die Hinterland-Ausgabe mit dem Schwerpunktthema „Raum“ diejenige ist, die am meisten Raum einnimmt. Mit 140 Seiten ist dies die umfangreichste Ausgabe, die wir jemals gemacht haben. Das ist ja ein dickes Ding.

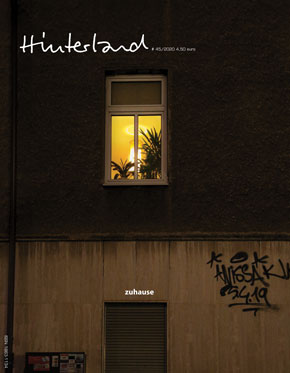

Ein dickes Ding ist auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Berliner Mietendeckel. Das Gericht hat einer Klage der Korruptionsgewinnler von Union und FDP gegen die Beschränkung von Höchstmieten stattgegeben, wodurch nun hunderttau- sende Berliner Mieter*innen darum bangen müssen, ob sie künftig ihre Wohnungen noch bezahlen werden können – damit ereilt sie dasselbe Schicksal wie die Menschen in München, Frankfurt oder Hamburg, wo die Mieten seit Jahren in absurde Höhen steigen. In der Begründung des BVerfG hieß es allerdings nicht, dass ein Mietendeckel an sich verfassungswidrig sei, sondern dass die Gesetzgebung in Berlin dies nicht beschließen könne und dass dies durch ein Bundesge- setz geregelt sein müsse.

Es gibt eben doch Möglichkeiten der Politik, regulativ in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Und das Grundgesetz bietet noch mehr: Denn in Artikel 14 GG heißt es nicht nur, dass „Eigentum verpflichtet“, sondern auch, dass „eine Enteignung […] nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig“ ist – und Wohnen dient ja wohl dem Wohle aller. Sollte der Staat also einmal nicht nur als ideeller Gesamtkapitalist agieren, stünden Mittel und Wege offen …

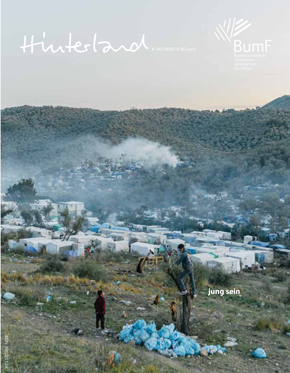

Doch das Thema Wohnen ist nur ein kleines Feld in den unendlichen Weiten des Raums, den diese Ausgabe der Hinterland untersucht. Vom privatesten Raum über öffentliche Räume über Schutzräume und Räume des Gedenkens bis hin zu den Weiten des Meeres und sogar bis zum Weltraum ist alles vertreten.

Apropos Weltraum: Zum Mond schießen lässt sich auch die Corona-Politik der deutschen Regierungen. Während im Privaten die Einschränkungen immer strenger werden, wird der Wirtschaft jeglicher Raum gelassen. Während ein Treffen im Privaten nur mit einer Person erlaubt ist, darf man in überfüllten U- Bahnen, in denen kaum Raum zum Atmen bleibt, in die Arbeit fahren. Dort darf man dann in schlecht belüfteten Räumen am Fließband, im Schlachthof, im Call-Center oder am Schreibtisch neben dutzenden anderen buckeln. Nicht einmal eine Testpflicht gibt es, nur ein Testangebot. Wenn die Politik den Laden einfach für drei Wochen zusperren würde, dann hätten wir auch wieder mehr Spiel- und Freiraum.

Doch die Isolation hat zumindest den kleinen Vorteil, dass somit mehr Zeit bleibt, die Hinterland zu lesen. Und dass diese Ausgabe wieder eine ganz besondere ist, haben wir auch dem großartigen rasso rottenfusser zu verdanken, der an der Gestaltung mitgewirkt hat. Nicht nur das Titelbild hat er beigesteuert, auch viele Illustrationen und Designelemente von ihm ziehen sich durch das gesamte Heft und nehmen Raum ein, machen Raum deutlich. Und einen eigenen Raum bekommen ab jetzt auch die neuen Kolumnen „Tabea teilt aus“ von Tabea Danner und „Es bleibt kompliziert“ von Jan Kavka.

Bis dahin: Hört nicht auf, euch Freiräume zu erkämpfen!

Eure Raumwunder von der Hinterland-Redaktion